東京都埋蔵文化財センター

発掘トピックス詳細情報

大蔵遺跡

| よみがな | おおくらいせき |

|---|---|

| 発掘場所 | 世田谷区大蔵三丁目 |

| 主な時代 | 旧石器時代・縄文時代・江戸時代以降 |

遺跡の特徴

大蔵遺跡は、世田谷区大蔵三丁目に所在し、標高約40mを測る武蔵野台地の縁辺部に立地します。遺跡の西側は国分寺崖線(がいせん)の急崖に面しており、崖下を仙川が蛇行しながら南流しています。

本遺跡では過去に13次の発掘調査が行われており、主に縄文時代中期前葉~後葉の集落遺跡として知られる他、縄文時代早期前葉・前期後葉の竪穴住居址(たてあなじゅうきょし)、早期の陥し穴(おとしあな)群、古墳時代前期の集落などが検出されています。

東京都埋蔵文化財センターでは、東京都住宅供給公社からの委託を受け、大蔵住宅第2期建て替え工事に伴う埋蔵文化財発掘調査を行っています。

第1図 大蔵遺跡の位置と周辺の地形図

写真1 調査対象地空撮写真

トピックス

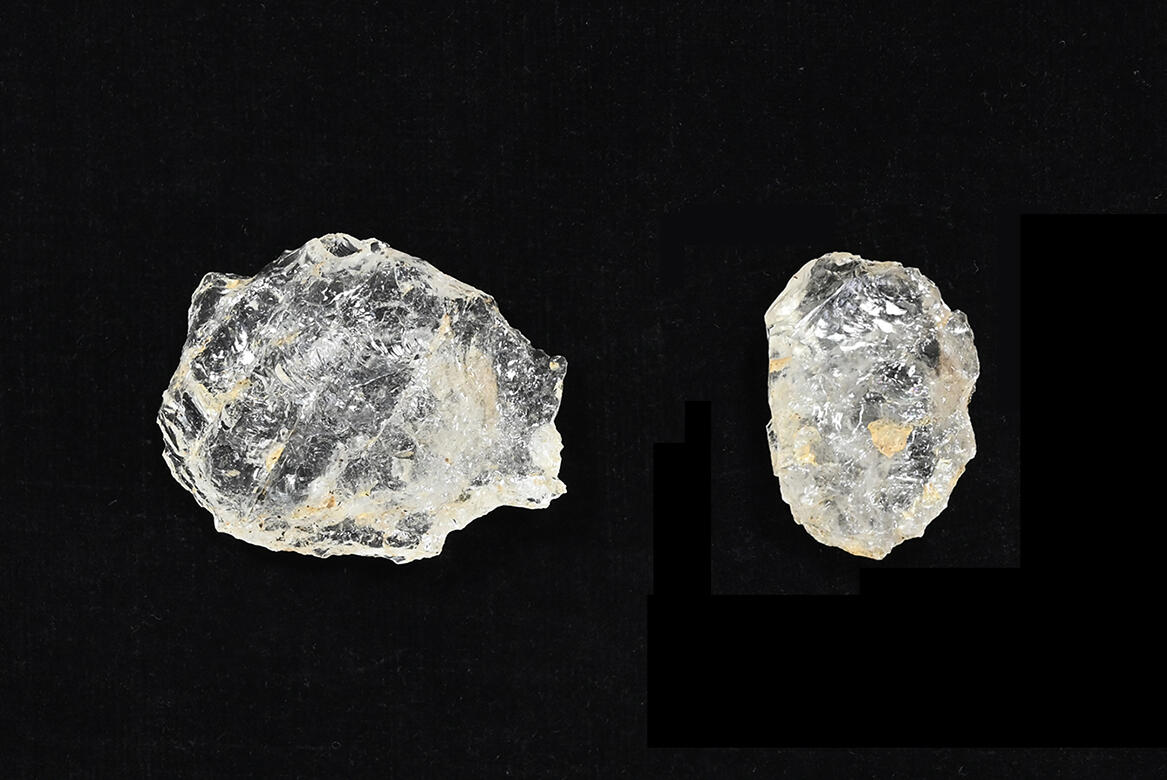

調査対象地の西側半分は、昭和30年代の大蔵団地の造成に伴って立川ロームIII~IV層上面まで削平(さくへい=削り取られていること)されています。そのため、縄文時代より新しい時代の遺構・遺物はほとんど検出されておらず、縄文時代に帰属すると考えられる陥し穴が検出されている程度です。一方で、調査対象地の崖線沿いの範囲からは、これまでの大蔵遺跡の発掘調査ではほとんど出土していない、旧石器時代の遺物が数多く出土しています。主な調査成果としては、立川ロームIV層上部(約23,000年前)やIV層下部~V層(約26,000~28,000年前)から、礫群(れきぐん)や遺物集中部が複数検出されており、角錐(かくすい)状石器・ナイフ形石器・スクレイパー・石核(せきかく)・剥片(はくへん)といった遺物が出土しています。特筆すべき遺物として、緑色凝灰岩の剥片や原石のほか、産地が限られている水晶製の石器が出土しています。

調査対象地の東半は、縄文時代の遺物包含層が良好に残されています。これまでの調査では、縄文時代早期~後期(約11,000年~4,000年前)に属する竪穴住居址と考えられる遺構や土坑・ピット、江戸時代以降の溝状遺構などが検出され、縄文土器・石器・陶磁器などが出土しています。縄文時代前期前葉(約6,500年前)に帰属すると考えられる竪穴住居址の覆土からは、関山(せきやま)式土器の破片が集中して出土しています。その他の遺構としては、被熱した礫が多数集中している集石の他、後期の土坑墓(どこうぼ)も検出されており、網代(あじろ)痕の残る底部を含む堀之内式の土器が出土しています。

江戸時代以降の溝状遺構は、畑の区画もしくは木の根が畑に入り込むのを防ぐ根切り溝であると考えられます。

ここまでの調査で、縄文時代の遺構・遺物が検出されたほか、大蔵遺跡では旧石器時代から人類が活動していたことが明らかになりました。

発掘調査は現在も継続中で、令和7年7月末まで行われる予定です。今後の調査にご期待ください。(2025年3月現在)

写真2 旧石器時代水晶製石器

写真3 縄文時代竪穴住居址

写真4 縄文時代土坑墓遺物検出状